Workshops

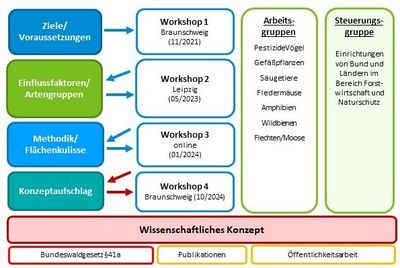

Nach einem ersten Workshop im November 2021 in Braunschweig, bei dem die Anforderungen an ein nationales Biodiversitätsmonitoring im Wald diskutiert und festgesetzt wurden, konnten die allgemeinen Ziele von NaBioWald in Form von Thesen veröffentlicht werden (Bolte et al. 2022). Gegenstand des zweiten Workshops war die Auswahl von Arten(gruppen) bzw. Proxys, die in einem nationalen Biodiversitätsmonitoring im Wald erhoben werden sollen, um die Einflussgrößen der vier festgelegten Haupttreiber (Waldmanagement, Klimawandel, Schadstoffeinträge und Luftverunreinigung) auf die Biodiversität beziffern zu können. Der dritte Workshop beschäftigte sich mit den ausgewählten Artengruppen und deren Erfassung. Im vierten Workshop stand der erste Aufschlag für das wissenschaftliche Konzept für NaBioWald im Fokus.

Inhalte der Workshops

Kick-Off Workshop am 02. und 03. November 2021 in Braunschweig

Fachleute aus der waldbezogenen Biodiversitätsforschung und dem Monitoring sammelten Ideen und Vorschläge zur Erstellung eines nationalen Biodiversitätsmonitorings im Wald (NaBioWald). Impulsreferate zeigten Ansprüche, Potenziale und Grenzen bestehender und neuer Walderhebungen in Deutschland aus Sicht der Waldpolitik, dem Nationalen Monitoringzentrum zur Biodiversität (NMZB), den Forstlichen Versuchsanstalten und der Schweiz, die bereits auf Erfahrungen eines etablierten Biodiversitätsmonitorings zurückgreifen kann.

In den Fachdiskussionen wurden die möglichen Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren, Barrieren und Methoden, sowie das potentielle Erfassungsdesign eines nationalen Biodiversitätsmonitorings im Wald diskutiert. Es wurden Entwicklungsoptionen und Lücken bestehender Flächennetze/Erhebungen analysiert und Akteure für die Qualitätssicherung und Akzeptanz der Konzeption definiert.

Ein Monitoring ist notwendig und soll repräsentativ und robust relevante Entwicklungen der verschiedenen Ebenen der Biodiversität aufzeigen. Es soll bestehende nationale Walderhebungen einbinden, andere Erhebungen zur Biodiversität ergänzen sowie die aus ihnen resultierenden Erkenntnisse nutzen und – wo notwendig – neue Erhebungen integrieren. Neben der Biodiversität selbst sollen auch natürliche und anthropogene Einflussgrößen („Treiber“) erfasst werden. Genutzt werden soll es für ein biodiversitätsorientiertes Waldmanagement, für die Politik(-beratung) und Maßnahmensteuerung des Bundes und der Länder und für die Erfüllung von Berichtspflichten. Das Biodiversitätsmonitoring benötigt langfristig gesicherte Ressourcen und klare Verantwortlichkeiten.

Definition von Biodiversität

Der Begriff „Biodiversität“ wird gemäß der UN-Biodiversitätskonvention (Rio de Janeiro, 1992) verstanden als: „Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten (genetische Vielfalt) und zwischen den Arten (Artenvielfalt) und die Vielfalt der Ökosysteme (und entsprechend der Interaktionen darin).“ Laut der Definition verbinden sich mit diesem Namen folgende drei Ebenen der Vielfalt, welche ineinandergreifen und vom Begriff der biologischen Vielfalt umfasst werden:

- Genetische Vielfalt

- Artenvielfalt

- Ökosystemvielfalt.

Ansprüche an ein nationales Biodiversitätsmonitoring

- Repräsentativität – Das Monitoring soll Aussagen für Deutschland ermöglichen und Entwicklungen dokumentieren sowie Veränderungen aufzeigen.

- Integrativität – Das Monitoring soll bestehende Erhebungen ergänzen und deren Erkenntnisse nutzen.

- Relevanz – Das Monitoring soll die Wissensbasis für Politikberatung und Maßnahmensteuerung

erweitern und festigen. - Finanzierbarkeit – Das Monitoring soll bezahlbar sein.

- Umsetzbarkeit – Das Monitoring muss „möglich“ im Sinne von leistbar sein

Aus waldpolitischer Sicht soll ein Monitoring der Waldbiodiversität mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen:

- Es soll relevante Entwicklungen repräsentativ und robust dokumentieren sowie Veränderungen aufspüren.

- Es soll andere Erhebungen zur Biodiversität ergänzen und deren Erkenntnisse nutzen.

- Es soll neues Wissen „schaffen“ und „altes“ Wissen überprüfen, „zurückgewinnen“ und ggf. rejustieren.

- Damit hat es einen starken Forschungsaspekt.

- Es soll die Wissensbasis für die Politikberatung und Maßnahmensteuerung erweitern und festigen.

Der Workshop war ein erster wichtiger Auftakt auf dem Weg zu einem nationalen Biodiversitätsmonitoring im Wald. Von politischer Seite aus besteht der Wunsch nach einem zeitnahen Konzept und mehr wissensbasierten Informationen. Bestehende Arbeiten zum Monitoring der Biodiversität in der Schweiz könnten Deutschland als Vorbild dienen. Dies war auch Gründungsgedanke der Arbeitsgruppe „Nationales Biodiversitätsmonitoring im Wald“ der Forstlichen Versuchsanstalten.

Mehr Detailinformationen finden Sie in der Dokumentation zum 1. Fachworkshop im Thünen Working Paper 189.

2. Fachworkshop am 20. und 21. April 2023 in Leipzig

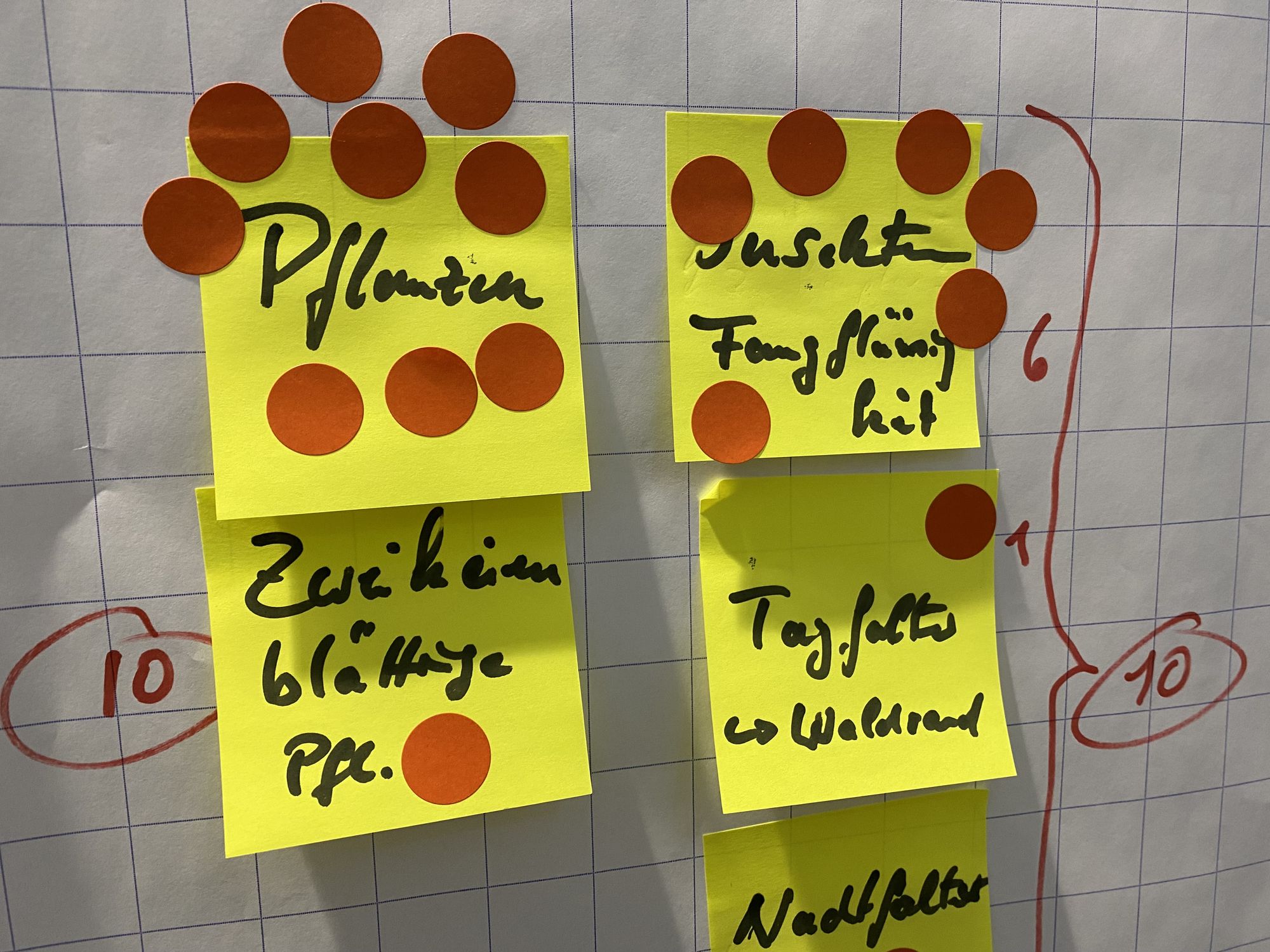

Zum 2. Fachworkshop, der am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) stattfand, kamen erneut Fachleute aus der waldbezogenen Biodiversitätsforschung und dem Monitoring zusammen, um ihr Wissen für die Weiterentwicklung der NaBioWald-Initiative einzubringen. Die Impulsreferate befassten sich mit der konkreten Auswahl von Arten für ein Monitoring, den Ansprüchen an ein genetisches Monitoring sowie der potentiellen Nutzung von Proxys für die Biodiversitätserfassung. Es wurden zudem der aktuelle Stand der Literaturrecherche für den Lebensraum Wald im Rahmen des Projekts Faktencheck Artenvielfalt (FEdA Bundesinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt) sowie die potentielle Einbindung des NaBioWald-Ansatzes in das Gesamtkonzept des NMZB vorgestellt.

Bei den Arbeitsgruppen standen die vier festgelegten Einflussgrößen Waldwirtschaft, Klima, Pflanzenschutzmitteleintrag und Luftverschmutzung im Fokus der Diskussionen. Hierbei wurden erste potentielle Artengruppen festgelegt, die bei einem Monitoring erfasst werden sollten und empfindlich auf die Einflussgrößen reagieren. Zudem sollten sie die waldtypische Biodiversität möglichst umfassend repräsentieren, um den Einfluss der Forstwirtschaft und anderer Einflussfaktoren abzubilden. Auch mögliche Habitatmerkmale bzw. Proxys, welche eine Vorhersage der Vorkommenswahrscheinlichkeit der Art(-engruppe) ermöglichen, wurden im letzten Arbeitsgruppenblock diskutiert.

Mehr Detailinformationen zu den Inhalten der Diskussionen und deren Ergebnisse finden Sie in der Dokumentation zum 2. Fachworkshop im ThünenWorkingPaper 241.

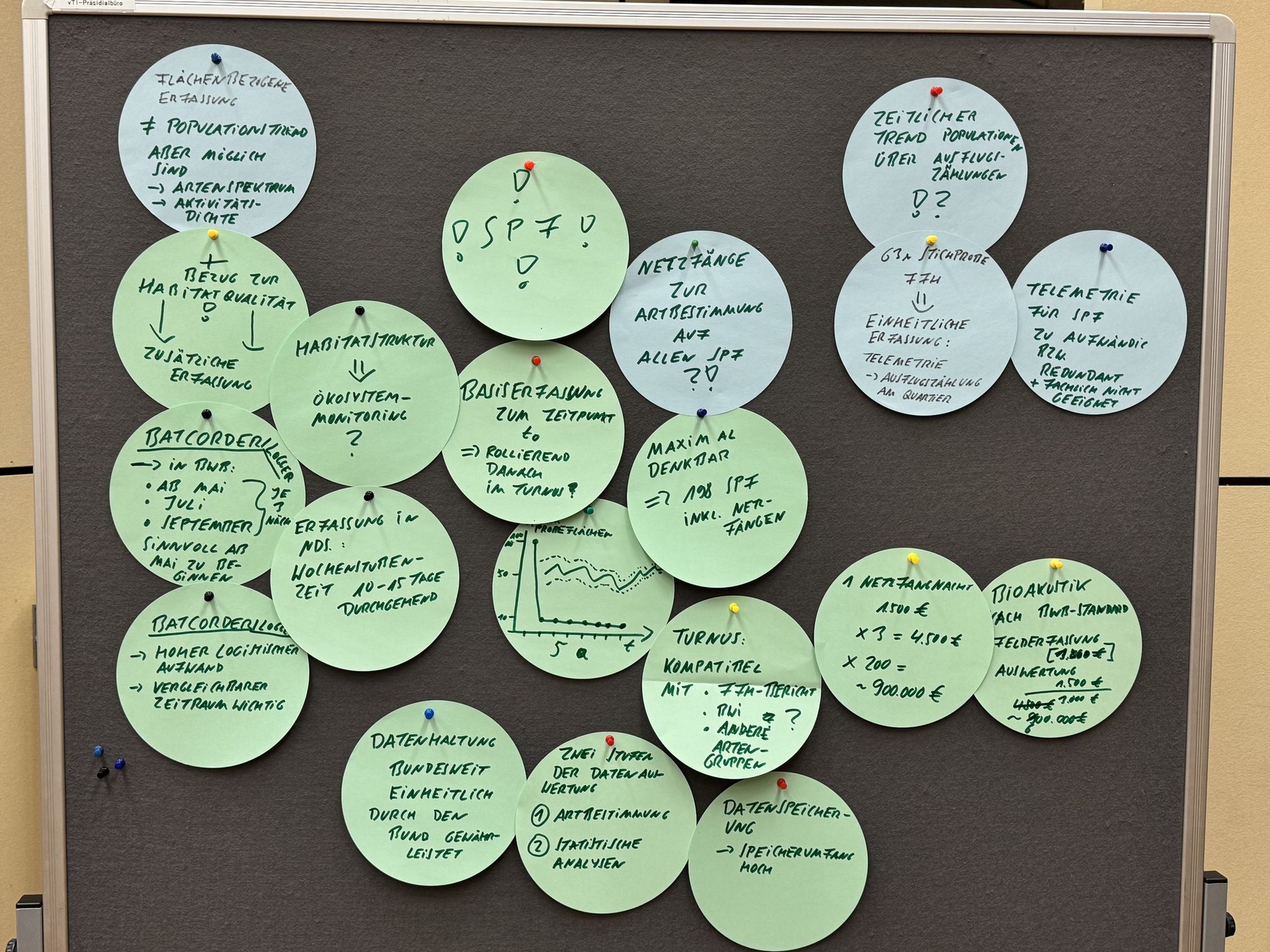

3. Fachworkshop am 09. Januar 2024 online

Der dritte Workshop war als zweitägige Präsenzveranstaltung in Braunschweig am Thünen-Institut geplant. Aufgrund einer akuten Verkehrsstreiksituation musste jedoch kurzfristig auf ein eintägiges online-Format gewechselt werden. Der Fokus lag auf dem Sammeln von Informationen für die Konzepterstellung. Basierend auf Impulsvorträgen aus anderen Monitoringbereichen wurden in Kleingruppen für jede Artengruppe Steckbriefe erstellt, die Auskunft über mögliche Erhebungsansätze und Kosten beinhalteten.

Wir möchten für mehrere Arten, die hauptsächlich im Wald vorkommen, ein genetisches Monitoring als Teil des Biodiversitätsmonitorings im Wald aufbauen. Mit Hilfe von wiederkehrenden genetischen Inventuren soll die genetische Diversität innerhalb der Arten in einem deutschlandweiten Monitoring-Netz erfasst, die genetische Unterschiedlichkeit zwischen Populationen gemessen und treibende Kräfte für die Veränderungen in der genetischen Zusammensetzung abgeleitet werden. Die Ergebnisse des genetischen Monitorings liefern wichtige Informationen für Strategien und Maßnahmen zum Erhalt der genetischen Vielfalt. Das genetische Monitoring ergänzt einen ansonsten auf Arten- und Artengruppen fokussierenden Ansatz eines Nationalen Biodiversitätsmonitorings im Wald um diese für die Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen so wichtige Ebene der biologischen Vielfalt. Bei der Auswahl der Arten ist es wichtig, sich zunächst auf Kriterien zu verständigen. Wir schlagen in Anlehnung an die Machbarkeitsstudie zum genetischen Monitoring in der Schweiz (Fischer et al. 2020) die folgenden Kriterien vor:

- Die großen taxonomischen Reiche: Tiere, Pflanzen, Pilze sollten vertreten sein.

- Es sollten Arten mit niedriger und hoher Abundanz untersucht werden.

- Gefährdete Arten (Rote Liste)

- Arten, welche in ihrer Populationsstruktur (Populationsgrößenveränderung, aber auch Genfluss von Kultursorten zu Wildformen) stark durch menschliche Nutzung beeinflusst werden.

- Gegenüber anthropogen Veränderungen (Waldmanagement, Klimawandel und Pflanzenschutzmittel) empfindliche Arten sollten dabei sein.

- Arten, die bereits Gegenstand anderer Monitoring-Verfahren sind und bei denen eine Probennahme für genetische Analysen möglich ist, sollten berücksichtigt werden.

- Die Genomgröße und die Verfügbarkeit von Referenzgenomen sind wichtig.

- Arten mit ausreichend Material aus Sammlungen (z.B. Museen, Herbarien) für den genetischen Vergleich rezenter und historischer genetischer Vielfalt sollten dabei sein.

Wir schlagen vor, dass mindestens fünf verschiedene Arten in das genetische Monitoring einbezogen werden. Hierunter sollte eine Baumart sein. Wegen des Vorlaufs beim genetischen Monitoring von Waldbäumen, der relativ geringen Genomgröße, und der ökologischen Bedeutung schlagen wir hierfür die Rotbuche (Fagus sylvatica) vor. Die Auswahl der Arten muss in einer Fachgruppe weiter beraten werden.

Mehr Detailinformationen zu den Inhalten der Diskussionen und deren Ergebnisse finden Sie in der Dokumentation zum 3. Fachworkshop im Thünen Working Paper 242.

4. Fachworkshop am 14. und 15. Oktober 2024 in Braunschweig

Nach den drei bereits zurückliegenden Fachworkshops sind die Ergebnisse in einen ersten wissenschaftlichen Konzeptaufschlag eingeflossen. Dieser wurde beim 4. Fachworkshop vorgestellt und diskutiert.

Die Dokumentation des 4. Workshops steht noch aus.

Mehr zu den Inhalten des finalen Konzepts finden Sie unter Konzept und im Thünen Working Paper 267.

5. Fachworkshop am 14. und 15. Januar 2026 in Braunschweig

Im Fokus des 5. Workshops stand die Verfeinerung des Konzepts und die Klärung offener Fragen zur konkreten methodischen Umsetzung, etwa der Überführung des Konzepts in ein praxisnahes Handbuch.

Die Dokumentation des 5. Workshops steht noch aus.